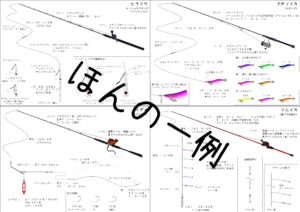

ブリ・ワラサ(メジロ)の泳がせ釣りでの基本的なタックルです。(イラストをクリックすると拡大して見る事ができます)

泳がせ釣りは、生きているアジやイワシなどの小魚をエサとして使用し、大型の魚を狙う釣り方です。エサで使用する生きている魚は、事前に船宿が準備、又はブリやワラサのポイントに行く前に釣って調達する方法があります。

泳がせ釣りの特徴は、ブリやワラサだけではなく、ポイント次第ではヒラマサやシマアジ、ヒラメやマハタなどの根魚も釣れ、意外な魚も釣れる事がある とても面白い釣りです。

釣果を伸ばす為には相手を知る事が大事です。と言う事で、今回のメインターゲットのブリの紹介です。

船釣りの仕掛けを自作しよう ブリ・ワラサ(泳がせ)編

船釣りの仕掛けを自作しよう ブリ・ワラサ(泳がせ)編ブリってどんな魚?

大きさ

- 1m、重量8kgまで成長

ブリは大きさにより呼び名が変わる出世魚。地域ごとで呼び名は色々ありますが、釣りでは関東・関西での呼び名が多く使われています。

関東での呼び名

- 幼魚 → モジャコ

- 35cm未満 → ワカシ

- 35~60cm未満 → イナダ

- 60~80cm未満 → ワラサ

- 80cm以上 → ブリ

関西での呼び名

- 幼魚 → モジャコ

- 40cm未満 → ツバス

- 40~60cm未満 → ハマチ

- 60~80cm未満 → メジロ

- 80cm以上 → ブリ

生息域

- やや沖合の水深100m程の海底~中層を回遊(ワラササイズ以上)

- 小さめのイナダやワカシサイズ以下は表層までやってくる

捕食している生物

- 小魚

- 頭足類

- 甲殻類

特徴

- 海水温が上がると北上し、下がると南下する回遊魚

- 群れを作る

- 夜間も捕食する

- 成長が早い

- 小魚を主に捕食する肉食魚の為、ルアーフィッシングの好ターゲット

釣りでの注意点

- 船でのコマセ釣りなど、ワラササイズ以上の魚が掛かり、ハリスを手で手繰り寄せる場合はグローブや指サックが必要

- 船長からの指示されたタナ(狙う水深)は守ること

釣りのシーズン

- 4~12月

- ベストシーズンは7~11月

狙う水深

- 中層~底付近(エサ釣り)

- 表層~底付近(ルアー釣り)

- ナブラが発生した場合は表層

産卵期

- 九州近海では、4~5月

- 東シナ海では、2~3月

旬

- 12~2月

食べる場合の注意点

身に「ヒスチジン」の含有量が多い為、常温で放置するなど不適切な温度管理をすると、食中毒の原因になる「ヒスタミン」が生成されてしまいます。ヒスタミンは熱に対して強いので、一度生成されてしまうと分解することはできません。

アニサキスがいる可能性あり。アニサキスは魚の内臓に潜んでいて、魚が死ぬと身の方へ移動する。アニサキスは3℃を超えると動き始める性質がある為、釣った魚をよく冷やす事が重要。アニサキスは酢、塩、醤油、わさびなどの調味料では死なない為、注意が必要。

ブリを捌くと身からミミズのようなものが出てくる場合がある。このミミズのようなのは「ブリ糸状虫」という寄生虫。ブリ糸状虫は人間に寄生する事はないので、食べてしまっても問題ありません。

リール

リールの種類

- 電動リール

- 両軸リール

リールサイズ

- 使用する道糸が300m以上巻けるもの(PE5~8号)

- ダイワ : 500~800番

- シマノ : 3000~6000番

入門用オススメリール

価格が抑えられた釣り具大手メーカー(ダイワ)のこの釣りに向いている電動リールです。このサイズは汎用性が高く、他の様々な釣りでも使用する事ができます。

高性能オススメ電動リール

最高性能の電動リールです。性能重視の為、価格は上がってしまいますが、グレードの低いリールには無い機能や、パワー、スピードなど様々な面で性能が高くなっています。

バッテリーについて

電動リールを使用する為にはバッテリーが必要になります。バッテリーの種類で電動リールのパワーやスピードが上がる事はご存じでしょうか?

オススメ両軸リール

泳がせ釣りは電動リールを使用せず、手巻きの両軸リールを使用する人も多くいます。

ロッド(竿)

最適なロッド

- 泳がせロッド

代用可能なロッド

- 青物ロッド

- コマセキハダロッド

汎用ロッド

長さ1.5~2.5mで7:3~6:4調子、パワーがあり使用するオモリが扱える船用ロッド

入門用オススメロッド

価格が抑えられた初心者向けで、この釣りに使用する事のできる汎用ロッドです。

中級クラス オススメロッド

初心者向けのロッドより基本性能が高く、しなやかさ、パワーなどが上がっている為、扱いやすくなっています。

高性能オススメロッド

性能重視の為、価格は上がってしまいますが、グリップの形状にもこだわり、細かい所の作りもしっかりしている為、見た目も良いロッドになっています。

ライン(道糸)

素材

- PEライン

号数(太さ)

- 5~8号

長さ

- 300m以上

道糸の先端やサルカンとの結び方などはこちらへ

これだけは覚えておきたいライン(釣り糸)の結び方 ラインと金具編

オススメ道糸

とにかく安い道糸を使用したい方にオススメ

安い道糸を使用したいけど、激安な物では心配と言う方にオススメ

最強クラスの耐久性と強度を誇る、高性能PEライン

仕掛け

泳がせ釣りの仕掛けは、幹糸、ハリス、捨て糸、針、オモリを使用した仕掛けです。

幹糸

- 号数(太さ) : 12~20号

- 長さ : 1.5~2m

- 素材 : ナイロン、フロロカーボン

ナイロン、フロロカーボンの特徴は以下のようになります。

ナイロンの特徴

- 価格が安い

- 糸グセはフロロカーボン製より付きにくい

- 扱いやすい

- 伸縮性が一番ある為、感度は劣るが大物とのやり取りで衝撃を吸収する事ができる

- 感度は劣る

フロロカーボンの特徴

- 根ズレや擦れに強い

- 比重はナイロンより重い(沈みやすい)

- 透明度が高い

- 伸縮性はナイロンより少ない為、感度が良い

- 糸グセが付きやすい為、扱いにくい

ハリス

- 号数(太さ) : 8~16号

- 長さ : 1~1.5m

- 素材 : ナイロン、フロロカーボン

高活性時やブリサイズがメインの場合はハリスを太くし、低活性時やワラササイズがメインの場合は、ハリスを細くすると効果的

捨て糸

- 号数(太さ) : 6号前後

- 長さ : 60cm以下

- 素材 : ナイロン、フロロカーボン

根魚も一緒に狙う場合など、捨て糸を使用しない方がいい状況もあります。捨て糸を使用しない場合、イラストのようにダブルスナップを使用してオモリを取付けます。

針

- ヒラマサ12~18号

ワラササイズがメインの場合は12~14号を、ブリサイズがメインの場合は14~18号を使用

オモリ

- 80~200号

時期や地域、船宿で決められている場合があるので、わからない時は事前に船宿に確認しましょう。

便利グッズ

活き餌で小魚を使用する釣りでは、小魚への負担を抑えて仕掛けの針に刺す事で、海中で元気に泳ぎ回り、ターゲットにアピールする事で釣れる確率が上がります。しかし、小魚に仕掛けの針を刺す時、小魚は必至で暴れる為、時間をかけてしまうと小魚は弱ってしまいます。

そんな時に活躍するのが、アジスクイ網です。

ラバーネットでできている為、小魚への負担を減らす事ができ、釣り用に設計されている為、ネットは比較的浅く小魚を手で掴みやすくなっています。

作りもしっかりしていて高級感もある為、機能性、見た目の良さの両方を兼ね揃えたネットです。

タックル・仕掛け一覧

タックル・仕掛け一覧