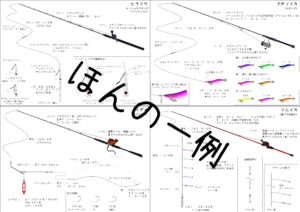

カレイの船釣りでの基本的なタックルです。(イラストをクリックすると拡大して見る事ができます)

カレイの船釣りでは、数種類のカレイを釣る事ができます。「マコガレイ」、「マガレイ」がメインとなり、「イシガレイ」が時々混ざる場所が多いようです。東北地方の一部地域では、縁起物として扱われている「ナメタガレイ」釣りが盛んな地域などもあります。ここでは、マコガレイ、マガレイ、イシガレイ釣りについて紹介します。3種類とも基本的なタックル・仕掛けは一緒です。

カレイ釣りは、電動リールなどのタックルは必要なく、比較的ライトタックルで狙う事ができ、初心者でも十分に楽しめる釣りです。仕掛けは他の釣りに比べるとカラフルなものが多く、仕掛け選びもカレイ釣りの楽しみの一つです。

釣果を伸ばす為には相手を知る事が大事です。と言う事でカレイの紹介です。

船釣りの仕掛けを自作しよう カレイ編

船釣りの仕掛けを自作しよう カレイ編カレイについて

カレイ と ヒラメ は見た目が似ている事から、よく比較されます。「左ヒラメ右カレイ」と言われ、頭を上にして左を向いたらヒラメ、右を向いたらカレイとなります。(一部例外あり)

もう一つの大きな違いは口の大きさです。ヒラメは口が大きく歯が鋭いのに対して、カレイの口は小さく、ゆっくりエサを食べる傾向があります。その為、仕掛けはヒラメとカレイでは全然違うものになります。

カレイ釣りで代表的な マコガレイ、マガレイ、イシガレイ の紹介です。

マコガレイってどんな魚?

大きさ

- 最大で60cm程にまで成長

- 大きさ45cm以上を「座布団」と呼んでいる船宿もある

生息域

- 水深100mより浅い砂底、砂泥底に生息

- 内湾性

捕食している生物

- 多毛類

- 甲殻類

- 二枚貝類

- 小魚

特徴

- カレイの代表格で、カレイというとマコガレイを指すことが多い

- 口が小さい

- 砂煙に興味を持って寄ってくる

- 小さな群れを作る

- 大型は雌(メス)の方が多い

- 汽水域まで入ってくることはあるが、淡水域までは入ってこない

- 鱗(ウロコ)がある

釣りでの注意点

- 低活性時はアタリがあっても即アワセはしない。一度、糸を送り込んでからアワセを入れる

- 潮の動きで活性が大きく変わる為、釣れなくてもすぐに諦めない

釣りのシーズン

- 一年中釣れる

- ベストシーズンは12~5月

狙う水深

- 底付近

産卵期

- 11~2月(北海道では春頃まで)

旬

- 東北では晩秋~冬

- 関東から九州では夏

食べる場合の注意点

- 刺身で食べる場合は絞める(絞めた場合と締めなかった場合の味の差は他の魚より大きい)

- 皮には微かに臭みがでることがある

マガレイってどんな魚?

大きさ

- 最大で50cm程にまで成長

生息域

- 水深100mより浅い砂泥底に生息

捕食している生物

- 多毛類

- 甲殻類

- 小魚

特徴

- 鮮度がいいものは、裏側後半が黄色に染まっている

- 砂煙に興味を持って寄ってくる

- 体の丸みが少ない

- 鱗(ウロコ)がある

釣りでの注意点

- 低活性時はアタリがあっても即アワセはしない。一度、糸を送り込んでからアワセを入れる

- 潮の動きで活性が大きく変わる為、釣れなくてもすぐに諦めない

釣りのシーズン

- 一年中釣れる

- ベストシーズンは1~3月

狙う水深

- 底付近

産卵期

- 3~6月

旬

- 夏~初冬

食べる場合の注意点

- マコガレイより厚みがない為、煮つけや塩焼き、から揚げなどが向いている(大型は刺身でも食べられる)

イシガレイってどんな魚?

大きさ

- 最大で60cm程にまで成長

生息域

- 水深70mより浅い砂泥底に生息

- 淡水域にも入ることがある

捕食している生物

- 多毛類

- 甲殻類

- 小魚

特徴

- マコガレイと共に、カレイ釣りの人気ターゲット

- 口が小さい

- 砂煙に興味を持って寄ってくる

- 小さな群れを作る

- 鱗(ウロコ)がなく滑らかな体をしている

- 体の表面に白い斑点がある

- 目のあたりから尾にかけて、縦に並んだ石のような骨板がある

釣りでの注意点

- 低活性時はアタリがあっても即アワセはしない。一度、糸を送り込んでからアワセを入れる

- 潮の動きで活性が大きく変わる為、釣れなくてもすぐに諦めない

釣りのシーズン

- 一年中釣れる

- ベストシーズンは12~4月

狙う水深

- 底付近

産卵期

- 11~3月(北海道では7月まで)

旬

- 夏

食べる場合の注意点

- マコガレイに比べると、特有の泥臭さがある

- 刺身で食べる場合は絞める(絞めた場合と締めなかった場合の味の差は他の魚より大きい)

- 鮮度が落ちると皮目に臭みが出る

- 調理時は塩などを使用し、ヌメリを取る

リール

リールの種類

- 両軸リール

- ベイトリール

リールサイズ

- 使用する道糸が100m以上巻けるもの(PE1~2号)

- ダイワ : 100~200番

- シマノ : 100~400番

使用する道糸が100m以上巻ける 小型両軸リール 又は ベイトリールを使用します。狙う水深が浅い為、電動リールは必要ありません。

入門用オススメリール

価格が抑えられた釣り具大手メーカー(ダイワ)のこの釣りに向いている両軸リールです。このサイズは汎用性が高く、他の様々な釣りでも使用する事ができます。

中級クラス オススメリール

初心者向けリールより基本性能が高く、耐久性も上がっている為、少し高性能なリールが欲しい、長くリールを使用したい方などにも向いています。

高性能オススメリール

軽いリールの方が感度が良くなり、アタリを取りやすくなります。価格は上がってしまいますが、基本性能が高く非常に軽い両軸リールです。

ロッド(竿)

最適なロッド

- カレイロッド

代用可能なロッド

- カワハギロッド

- マルイカロッド

汎用ロッド

長さ1.4~2.4mで9:1~7:3調子、使用するオモリが扱える船用ロッドで感度が良いもの(感度の悪いグラスロッドは不向き)

誘いを入れ続ける為、軽く感度が良く、握りやすく疲れないロッドが向いています。

入門用オススメロッド

価格を抑えたカレイ釣り専用の初心者向けロッドです。

中級クラス オススメロッド

初心者向けのロッドより基本性能が高く、しなやかさ、感度などが上がっている為、扱いやすくなっています。

高性能オススメロッド

性能重視の為、価格は上がってしまいますが、グリップの形状にもこだわり、細かい所の作りもしっかりしている為、見た目も良いロッドになっています。

ライン(道糸)

素材

- PEライン

号数(太さ)

- 1~2号

長さ

- 100m以上

道糸の先端やサルカンとの結び方などはこちらへ

これだけは覚えておきたいライン(釣り糸)の結び方 ラインと金具編

オススメ道糸

とにかく安い道糸を使用したい方にオススメ

安い道糸を使用したいけど、激安な物では心配と言う方にオススメ

最強クラスの耐久性と強度を誇る、高性能PEライン

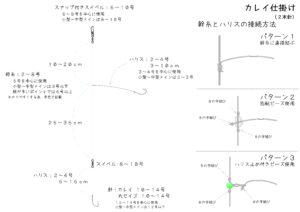

仕掛け

テンビン、オモリ、ハリス、針、夜光ビーズなどの目立つ仕掛けを使用します。

カレイ釣りが慣れていない場合は完成品の仕掛けを使用をオススメします。

仕掛けを飲まれたり、根掛かりの可能性がある為、仕掛けの予備は多めに持って行きましょう。

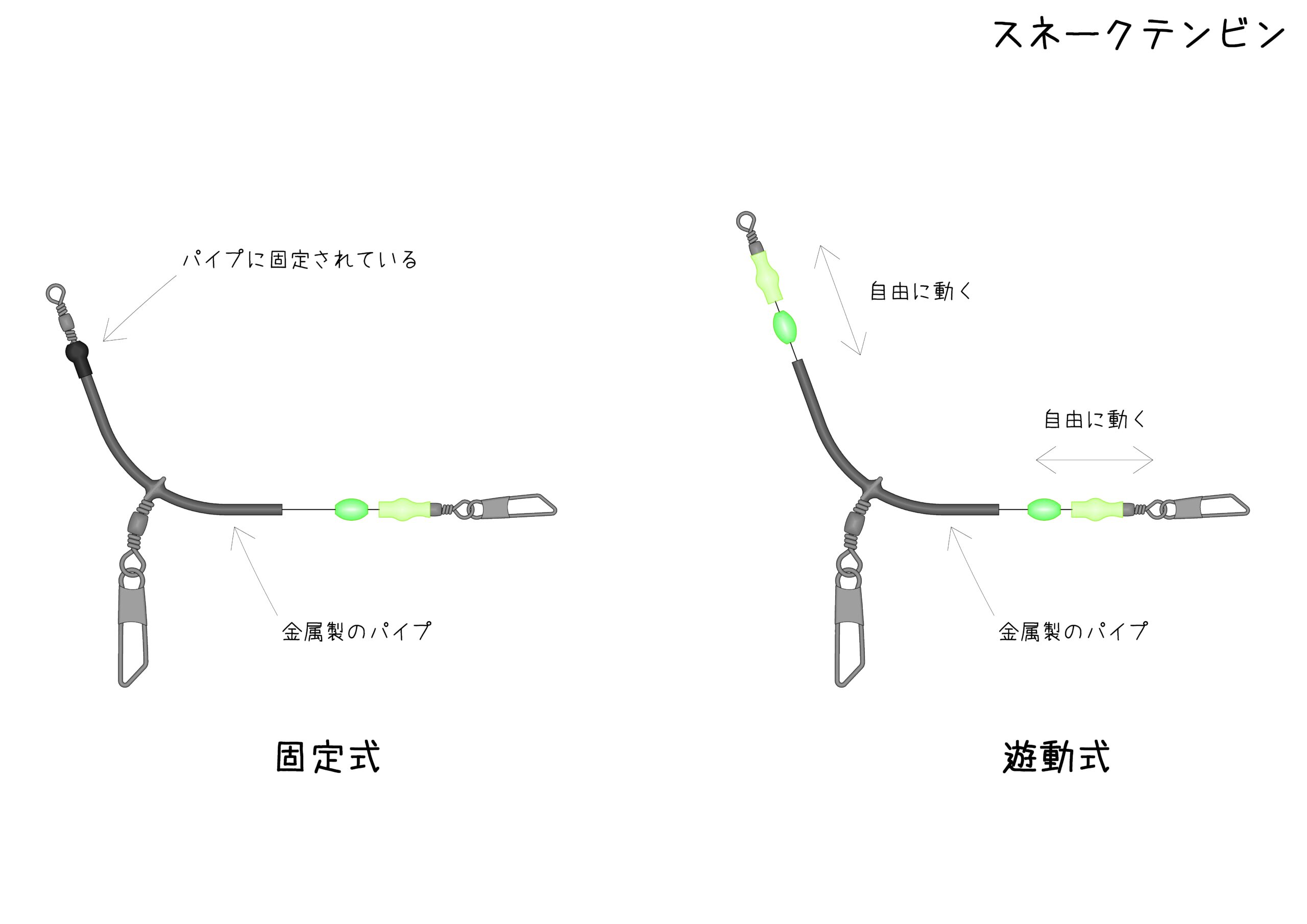

テンビン

アーム長12~20cmの片テンビン 又は スネークテンビンを使用します。

スネークテンビンには「固定式」と「遊動式」があります。小突きが多いカレイ釣りでは、遊動式のスネークテンビンが向いています。

オモリ

- 30~50号

時期や地域、船宿で決められている場合があるので、わからない時は事前に船宿に確認しましょう。

幹糸

- 号数(太さ) : 3~8号

- 素材:ナイロン、フロロカーボン

根が多いポイントでは6~8号程の太めの幹糸を使用します。小型・中型メインの釣り場では、2~3号を使用します。カレイ釣りの場合、幹糸は多少目立っても影響は少ない為、2・3本撚りにする事も可能です。

ハリス

- 号数(太さ) : 2~4号

- 長さ : 5~15cm

- 素材 : フロロカーボン

ハリスに夜光ビーズや目立つ仕掛けを通して使用します。

針

- 種類 : カレイ12~14号(小型・中型メインの釣り場では10~12号)

- 種類 : 丸セイゴ12~14号(小型・中型メインの釣り場では10~12号)

- 本数 : 2~3本

釣り方

ポイントに到着し、船長から開始の合図が出たら仕掛けを海底まで沈めます。

オモリが着底したら、オモリで海底を10~20回程 小突き誘いをかけ、ゆっくり上げアタリを確認します。アタリが無かったら、仕掛けを下ろし、再び10~20回程 小突きます。

あとは、同じ動作の繰り返しです。

アタリがあった場合、高活性時は即アワセOKですが、低活性時は即アワセNGです。

カレイは口が小さくエサをゆっくり食べる為、低活性時はアタリがあったら、糸を送り込んでからアワセます。

タックル・仕掛け一覧

タックル・仕掛け一覧