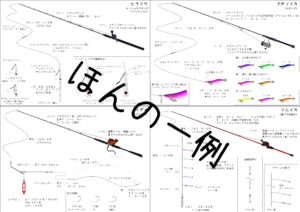

ひとつテンヤの基本的なタックルです。(イラストをクリックすると拡大して見る事ができます)

ひとつテンヤはシンプルなタックル・仕掛けで、主にマダイを狙う釣り方です。マダイ以外にも、イナダやワラサなどの青物や、マハタ、カサゴ、メバル、ソイなどの根魚、ヒラメ、マゴチ、ハナダイなど様々な魚を釣る事ができるのが特徴の釣りです。

専用ロッドも各メーカーから販売され、仕掛けも 色・形・重さ・素材など数多くの種類が存在し、状況に合わせて仕掛けを替える為、ルアーフィッシングに近い感覚の釣りです。

色々な種類の魚が釣れ、意外な高級魚も釣れるひとつテンヤですが、最大のターゲットはマダイです。マダイを釣る為には、まず相手を知る事が大事です。と言う事でマダイの紹介です。

マダイってどんな魚?

大きさ

- 最大で120cm程にまで成長

生息域

- 水深30~200mの岩礁域、砂礫底の底付近に生息

- 稚魚、幼魚は沿岸の藻場や岩礁域に生息

捕食している生物

- 小魚

- 甲殻類

- 貝類

- イカ類

特徴

- 大きな群れは作らない

- 産卵期になると浅い岩礁域にやってくる

- 大型ほど小魚を捕食する

- 春は中層まで浮いてくる事が多い

- 他の魚に比べて頭が良い

- 産卵期の雄(オス)は黒ずんでくる

釣りでの注意点

- タナ(狙う水深)を合わせる事が重要

釣りのシーズン

- 一年中釣れる

- ベストシーズンは乗っ込み(産卵期)の4~6月と、荒食い時期の9~11月

狙う水深

- 底付近~中層

産卵期

- 九州南部では、2~4月

- 瀬戸内海では、5月

- 青森では、5~6月

旬

- 3~6月(産卵後~7月は味が落ちる)

- 9~11月

食べる場合の注意点

- 大型になると身が硬くなり味が落ちる為、重さ1~2kg、体長30~50cm程の魚が食べごろ

- 頭、骨、ヒレが硬く怪我しやすいので、さばくのが難しい魚とも言われている

リール

リールの種類

- スピニングリール

ベイトリールや両軸リールを使用したタックルもありますが、初心者や慣れていない人はスピニングタックルの使用をオススメします。

細い道糸を使用し、大きなマダイやパワーのある青物が相手になる為、高性能ドラグが必要になります。ドラグの性能が低い安物のリールやメンテナンスをしていなく、ドラグ性能が落ちているリールなどは不意の大物に対応できない為、オススメできません。

リールサイズ

- 使用する道糸が150m以上巻けるもの(PE0.6~1.2号)

- ダイワ : 2500~3000番

- シマノ : 2500~3000番

各メーカーでシャロースプールモデルなど、同じ型番でも糸巻量が違うものがあるので、購入の際は糸巻量を確認して下さい。

入門用オススメリール

価格が抑えられた釣り具大手メーカー(ダイワ)のこの釣りに向いているスピニングリールです。大物とのやり取りを考慮して、ある程度の強度が必要になります。

多くのスピニングリールのハンドルは、右巻き、左巻きのどちらにも自由に変えられる特徴があります。

中級クラス オススメリール

初心者向けリールより基本性能が高く、耐久性も上がっている為、少し高性能なリールが欲しい、長くリールを使用したい方などにも向いています。

高性能オススメリール

最高性能のスピニングリールです。性能重視の為、価格は高額になってしまいますが、ドラグ性能、ハンドルを回した時の滑らかさなど、様々な面でトップクラスの性能を誇っています。

ロッド(竿)

最適なロッド

- ひとつテンヤロッド

代用可能なロッド

- シーバスロッド(9フィート以下)

- メバリングロッド

- アジングロッド

- エギングロッド

汎用ロッド

長さ2.1~2.7m(7~9フィート)で8:2~7:3調子のスピニングロッド

※ルアーロッドの場合、長さはft(フィート)とinch(インチ)で表す事が多く、以下のような計算方法になります。

- 1ft=30.48cm

- 1inch=2.54cm

- 1ft=12inch

- 例 9.6ft=(30.48×9)+(2.54×6)=289.56cm

- 例 7.11ft=(30.48×7)+(2.54×11)=241.3cm

アワセた際にしっかりフッキングでき、大物とのやり取りが見込まれる為、バットパワーのあるロッドがオススメ。そして、小さなアタリも感じ取れる感度の高さも重要。

※ロッドには使用できるルアーの重量、アクションが記載されています。アクションはロッドの硬さで、アジングロッドで主に使われている表記は以下のようになります。

L(ライト)

ML(ミディアムライト)

M(ミディアム)

MH(ミディアムヘビー)

H(ヘビー)

L(ライト)は柔らかめ、ML(ミディアムライト)→M(ミディアム)→MH(ミディアムヘビー)→H(ヘビー)と徐々に硬くなります。

使用できるテンヤの号数とアクションは関係性があり、一般的なロッドではアクションがL(ライト)などの柔らかいロッドは、軽いテンヤは扱いやすいけれど、重いテンヤは扱いにくくなります。H(ヘビー)などの硬いロッドは、重いテンヤを使用できるようになりますが、軽いテンヤは扱いにくくなります。

入門用オススメロッド

価格が抑えられた初心者向けのひとつテンヤ専用ロッド。

中級クラス オススメロッド

初心者向けのロッドより基本性能が高く、しなやかさ、感度などが上がっている為、扱いやすくなっています。

高性能オススメロッド

性能重視の為、価格は上がってしまいますが、グリップの形状にもこだわり、細かい所の作りもしっかりしている為、見た目も良いロッドになっています。

ライン(道糸)

素材

- PEライン

号数(太さ)

- 0.6~1.2号(主に0.6~1号を使用、大物が多い場合は1~1.2号を使用)

長さ

- 150m以上

その他

10m毎に色が変わり、1m毎にマーカーがあるものを使用。色分けされていないラインは、船長から指示される魚のいるタナ(水深)を正確に狙う事ができない為、キャスティング用PEラインなどでマーキングや色分けが無いものは、この釣りでは不向きです。

オススメ道糸

とにかく安い道糸を使用したい方にオススメ

安い道糸を使用したいけど、激安な物では心配と言う方にオススメ

最強クラスの耐久性と強度を誇る、高性能PEライン

リーダー

PEラインを使用する場合は、ナイロンかフロロカーボン製のリーダー(ショックリーダー)を使用します。PEラインは根ズレに弱く、透明なものがありません。この弱点を補う為にリーダーが必要になります。

素材

- ナイロン

- フロロカーボン

号数(太さ)

- 2~3号(8~12lb)を使用、大物が多い場合は3~4号(12~16lb)を使用

長さ

- 3~6m

素材については主にナイロン、フロロカーボンの2種類あり、それぞれ以下のような特徴があります。

ナイロンリーダーの特徴

- 価格が安い

- 糸グセはフロロカーボン製より付きにくい

- 扱いやすい

- 伸縮性がある為、衝撃を吸収できる

- 感度は劣る

フロロカーボンリーダーの特徴

- 根ズレや擦れに強い

- 比重はナイロンより重い(沈みやすい)

- 透明度が高い

- 伸縮性はナイロンより少ない為、感度が良い

- 糸グセが付きやすい為、扱いにくい

リーダーの結び方

PEラインを使用した釣りではPEラインとリーダーを結ぶ事が必要不可欠です。色々な種類の結び方がありますが、この釣りではFGノットがオススメです。

FGノットの結び方はこちらへ

これだけは覚えておきたいライン(釣り糸)の結び方 ラインとライン編

金具との結び方はこちらへ

これだけは覚えておきたいライン(釣り糸)の結び方 ラインと金具編

仕掛け

仕掛けは「テンヤ」と「カブラ」の2種類あります。更に、テンヤやカブラは「固定式」と「遊動式」に分かれます。

通常、重さは2~15号を使用しますが、地域や時期などで更に重い仕掛けを使用する場合がある為、事前に船宿に確認が必要です。

根があるポイントを狙う事がある為、根掛かりは付き物です。予備の仕掛けは多めに持って行きましょう。

テンヤ

テンヤはユラユラ落ちる事が特徴です。

その為、フォール中(落ちていく途中)に魚にアピールする事ができ、フォールで魚を掛ける使い方に向いています。スローフォール傾向になる為、潮の影響を受けやすく、流れが速い場所では扱いにくい場合もあります。

カブラ

カブラはストレートに速く落ちる事が特徴です。

潮の影響を受けにくく底取りが簡単にでき、手返しが良い仕掛けです。

※メーカーにより、テンヤもカブラのようにストレートに落ちるものがあります。

固定式・遊動式の違い

固定式と遊動式の最大の違いは、オモリが固定されているか、されていないかの違いです。

固定式は、絡みが少なく、根掛かりしにくい特徴があります。最近では、エサのエビを固定できるものも販売されています。

遊動式はエサを自然に見せる事ができ、魚に違和感を与えにくく、高感度で、魚を掛けた時にバレにくい特徴がありますが、リーダーに絡みやすい欠点もあります。

エサの付け方

冷凍エビ、活きエビ共に最初にエビの尾を取ります。ハサミなどは使用せず、手でちぎってもOKです。イラストのように、まっすぐテンヤかカブラに付けたら完成です。

釣り方

最初に、大物が掛かっても対応できるように、リールのドラグを調整します。慣れている人は すぐできると思いますが、初心者の人は船長にお願いしましょう。

ポイントに到着し、船長から釣り開始の合図があったら、仕掛けを底まで沈めます。底まで沈める事を「底取り」や「底を取る」と言いますが、これがすごく重要です。

底取り後は、船長から指示があればその水深まで、無ければ底付近を探ります。探り方は、ロッドをシャクリ誘いをかけ、仕掛けを沈めるの繰り返しです。

テンヤの場合はフォール中によくアタリがあるので、少しでも違和感を感じたら、すぐにアワセを入れます。

大きな魚が掛かると、道糸が細い為、ドラグを使用したやり取りになります。時には数十分のやり取りになりますので、オマツリ防止の為、魚が掛かっている以外の人は一度仕掛けを上げてしまいましょう。

仕掛けを回収した際は、毎回エサのエビの状態を確認します。ズレて曲がっていたりすると、魚に違和感を与えてしまう為、頭の良いマダイなどは釣れなくなってしまいます。

タックル・仕掛け一覧

タックル・仕掛け一覧