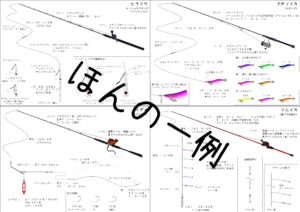

ワラサ(メジロ)のコマセ釣りでの基本的なタックルです。(イラストをクリックすると拡大して見る事ができます)

ワラサ(メジロ)は「ブリ」のサイズが小さい時の呼び名です。ブリはスーパーなどではお馴染みの魚で、日本では多く消費され、養殖も盛んな有名な魚です。

ワラサ(メジロ)はパワーがあり、強烈な引きを味わう事ができる魚で、コマセ釣り、泳がせ釣り、ルアー釣りと色々な方法で狙う事ができる為、船釣りの中でも人気のターゲットです。

旬は冬で「寒ブリ」としても有名ですよね。養殖は一年中脂がのっていますが、天然物は寒くなる時期に脂がのります。養殖は、こってりした脂に対して、天然物はさっぱりした脂と言うイメージです。天然物にしかない味なので、美味しいワラサ(メジロ)が食べたいという方は、冬の釣りをオススメします。

釣果を伸ばす為には、相手を知る事が大事です。と言う事で、ワラサ(メジロ)の紹介です。

船釣りの仕掛けを自作しよう ワラサ(メジロ)コマセ釣り編

船釣りの仕掛けを自作しよう ワラサ(メジロ)コマセ釣り編ワラサ(メジロ)ってどんな魚?

大きさ

- 1m、重量8kgまで成長

ブリは大きさにより呼び名が変わる出世魚。地域ごとで呼び名は色々ありますが、釣りでは関東・関西での呼び名が多く使われています。

関東での呼び名

- 幼魚 → モジャコ

- 35cm未満 → ワカシ

- 35~60cm未満 → イナダ

- 60~80cm未満 → ワラサ

- 80cm以上 → ブリ

関西での呼び名

- 幼魚 → モジャコ

- 40cm未満 → ツバス

- 40~60cm未満 → ハマチ

- 60~80cm未満 → メジロ

- 80cm以上 → ブリ

生息域

- やや沖合の水深100m程の海底~中層を回遊(ワラササイズ以上)

- 小さめのイナダやワカシサイズ以下は表層までやってくる

捕食している生物

- 小魚

- 頭足類

- 甲殻類

特徴

- 海水温が上がると北上し、下がると南下する回遊魚

- 群れを作る

- 夜間も捕食する

- 成長が早い

- 小魚を主に捕食する肉食魚の為、ルアーフィッシングの好ターゲット

釣りでの注意点

- 船でのコマセ釣りなど、ワラササイズ以上の魚が掛かり、ハリスを手で手繰り寄せる場合はグローブや指サックが必要

- 船長からの指示されたタナ(狙う水深)は守ること

釣りのシーズン

- 4~12月

- ベストシーズンは7~11月

狙う水深

- 中層~底付近(エサ釣り)

- 表層~底付近(ルアー釣り)

- ナブラが発生した場合は表層

産卵期

- 九州近海では、4~5月

- 東シナ海では、2~3月

旬

- 12~2月

食べる場合の注意点

身に「ヒスチジン」の含有量が多い為、常温で放置するなど不適切な温度管理をすると、食中毒の原因になる「ヒスタミン」が生成されてしまいます。ヒスタミンは熱に対して強いので、一度生成されてしまうと分解することはできません。

アニサキスがいる可能性あり。アニサキスは魚の内臓に潜んでいて、魚が死ぬと身の方へ移動する。アニサキスは3℃を超えると動き始める性質がある為、釣った魚をよく冷やす事が重要。アニサキスは酢、塩、醤油、わさびなどの調味料では死なない為、注意が必要。

ブリを捌くと身からミミズのようなものが出てくる場合がある。このミミズのようなのは「ブリ糸状虫」という寄生虫。ブリ糸状虫は人間に寄生する事はないので、食べてしまっても問題ありません。

リール

リールの種類

- 電動リール

- 両軸リール

- ベイトリール

リールサイズ

- 使用する道糸が200m以上巻けるもの(PE3~4号)

- ダイワ : 400~500番

- シマノ : 200~3000番

入門用オススメリール

価格が抑えられた釣り具大手メーカー(ダイワ)のこの釣りに向いている電動リールです。このサイズは汎用性が高く、他の様々な釣りでも使用する事ができます。

中級クラス オススメリール

入門用リールより基本性能が高く、スピードや耐久性も上がっている為、少し高性能なリールが欲しい、長くリールを使用したい方などにも向いています。

高性能オススメ電動リール

最高性能の電動リールです。性能重視の為、価格は上がってしまいますが、グレードの低いリールには無い機能や、パワー、スピードなど様々な面で性能が高くなっています。

バッテリーについて

電動リールを使用する為にはバッテリーが必要になります。バッテリーの種類で電動リールのパワーやスピードが上がる事はご存じでしょうか?

ロッド(竿)

最適なロッド

- ワラサロッド

- 青物ロッド

代用可能なロッド

- コマセマダイロッド

汎用ロッド

長さ1.8~3mで7:3~6:4調子、使用するコマセカゴの号数が扱えるロッド

活性が低い場合は、長めの6:4調子のロッドやコマセマダイ用などを使用し、活性が高い場合は短めの7:3調子のパワーがあるロッドがオススメです。

価格が抑えられたこの釣りに向いている初心者向けロッドです。

中級クラス オススメロッド

初心者向けのロッドより基本性能が高く、しなやかさ、感度などが上がっている為、扱いやすくなっています。

高性能オススメロッド

性能重視の為、価格は上がってしまいますが、グリップの形状にもこだわり、細かい所の作りもしっかりしている為、見た目も良いロッドになっています。

ライン(道糸)

素材

- PEライン

号数(太さ)

- 4~6号

長さ

- 200m以上

その他

船長が指示したタナ(水深)へ仕掛けを沈める事が重要なこの釣りでは、数mズレただけで釣果に差が出てしまう場合もありますので、道糸は1mごとにマーキングしてあるものを使用します。電動リールのカウンターでもいいんじゃない?と思うかもしれませんが、カウンターでも多少のズレは発生してしまう場合もある為、カウンターは参考にして道糸のマーキングで水深を合わせると釣果UPにつながります。

道糸の先端やサルカンとの結び方などはこちらへ

これだけは覚えておきたいライン(釣り糸)の結び方 ラインと金具編

オススメ道糸

とにかく安い道糸を使用したい方にオススメ

安い道糸を使用したいけど、激安な物では心配と言う方にオススメ

最強クラスの耐久性と強度を誇る、高性能PEライン

仕掛け

テンビン、コマセカゴ、クッションゴム、ハリス、針を使用した仕掛けです。

片テンビン

- アーム長 : 40~60cm

コマセカゴ

- ビシ

- カゴ+オモリ

- ステン缶

サイズは80~100号を使用します。

サイズやコマセカゴの種類は、時期や地域、船宿で決められている場合があるので、わからない時は事前に船宿に確認して下さい。

ビシやカゴの場合、コマセの出る量を調整する事ができますので、ワラサ(メジロ)の場合は全開で使用します。

ビシとカゴの違いはこちらへ

クッションゴム

- 長さ : 1~1.5m

- 太さ : 2~3.5mm

ワラサ専用も販売されています。

ハリス

- 号数(太さ) : 3~10号

- 長さ : 4.5~9m

- 素材 : フロロカーボン

通常時、高活性時は6~10号を4.5~6m使用します。

低活性時は3~5号を7~9m使用します。

針

- 種類 : ヒラマサ11~13号

- 種類 : マダイ11~13号

ワラサ(メジロ)クラスの大きさになると警戒心が上がる為、イナダ(ハマチ)で使用する、ウイリーやバケなどの疑似針は、ほとんど使用しません。

便利グッズ

指サック

釣れたワラサを船に引き揚げる時、テンビンを回収した後に、ハリスを手で手繰り寄せますが、ワラサの強烈な引きで、指を怪我してしまう可能性があります。フィッシンググローブや指サックを使用すると、安全に魚を扱う事ができます。

高断熱性エサ箱

コマセ釣りでは、別にサシ餌を準備したり、コマセの中から形の良いオキアミを選別してサシ餌として使用します。気温が上がってくると、別に準備したサシ餌や選別して取り分けておいたサシ餌が時間と共に傷んでしまい、真夏などは黒く変色してしまう事もあります。傷んだサシ餌では針持ちも悪く、すぐ針から外れてしまったり、魚の食いも悪くなります。

このような状況で活躍するのが、断熱性の高いエサ箱、シマノの「サーモベイト ステン」です。

このエサ箱は外部の素材がABS樹脂、内部の素材がステンレスでできていて、ABS樹脂とステンレスの間に空気層があり、外部の温度が直接内部まで伝わらない為、中のサシ餌が長持ちします。中に保冷剤を入れて使用すると更に効果的です。

マグネット仕掛け置き

コマセ釣りでは、他の釣りよりハリスが長い事が多く、長ければ長い程、船の上で扱う事が難しくなり、何も考えずにそのまま仕掛けを置いてしまうと、絡まってしまう事があります。風の強い日は、更に絡まりやすくなってしまいます。

このような状況で活躍するのが、第一精工の「ウルトラマグネット」です。

ウルトラマグネットは磁石で出来ている仕掛け置きで、ロッドホルダーなどに挟み込んで固定します。磁石が比較的強くなっている為、小さな針でもしっかり固定する事ができるので、ポイント移動時や、風が強い日などでも仕掛けが扱いやすくなり、絡まる事を防止できます。

釣りのコツ

- 中層を主に狙う(船長から指示があります)

- コマセの放出量を調整できるコマセカゴは全開(最大限コマセが放出される状態)にする

- 仕掛けを船長から指示されたタナ(狙う水深)よりハリスの長さ分深く沈め、竿をシャクリ上げながらリールを素早く巻き、タナを合わせる

- 時々、仕掛けを動かして誘いを入れる

- アタリがあったら、しっかりアワセる

- 仕掛けを投入して何分位でコマセが空になるか把握する

注意点

- ハリスを持って魚を手繰り寄せる時、怪我をしないように注意

- コマセの補給は、隣の人と同時に行わないようにする

- 中身の入っていないコマセカゴを放置しない

周りが釣れているのに、自分だけが釣れない場合の確認ポイント

タナ(狙う水深)

タナを間違えていると、釣れなかったり、外道ばかり釣れます。船長からの指示通りにタナを合わせる事が大事です。

電動リールやカウンター付きリールは、仕掛けの水深が一目でわかる便利なカウンター機能が付いていますが、どうしても多少の誤差はでてしまいます。

ズレを感じたら、リールのカウンターは目安として使用し、1mごとにあるPEラインのマーキングでタナを合わせる事で、正確なタナ取りをする事ができます。

ハリス

使用する仕掛けのハリスの長さは4.5~9mと幅があります。ポイントの状況から船長が最適なハリスの長さを指示してくれる為、船長から指示されたハリスの長さに合わせましょう。

太さは、ワラサ(メジロ)が低活性時には細くすると効果的です。

コマセカゴ

コマセの放出量が調整できるコマセカゴの場合、コマセカゴを全開(コマセが最大限に出ていく状態)にする事が必要です。それと、全開にしてもコマセが詰まっていたら釣れません。コマセカゴにコマセを入れる時は、欲張って押し込みすぎると詰まりやすくなってしまう為、注意が必要です。

コマセカゴは全開の状態なので、コマセはすぐに無くなります。無くなった状態では釣る事は難しいので、自分のコマセがどの位の時間で無くなるか把握して、コマセが無い状態にしないようにしましょう。

仕掛けの落下速度

サバは比較的広範囲を泳いでいる為、仕掛けの落下速度が遅いとワラサ(メジロ)のいるタナに到着する前にサバにエサを食われ、サバばかり釣れてしまいます。リールのブレーキを弱め、素早く仕掛けをワラサ(メジロ)のいるタナまで降ろす事でサバの掛かる確率を減らす事ができます。

仕掛けの投入方法

針やハリスが、テンビンやコマセカゴに絡まる頻度が高い場合、仕掛けの投入方法が間違えている可能性があります。

ハリスが長い為、先に針を入れると絡まってしまったり、オマツリの原因になってしまいます。仕掛けの投入は先にコマセカゴを入れ、ある程度沈んだら針を投入します。

座席の位置

コマセ釣りでは、一番後ろの座席が有利になる確率が高い釣りです。悔しい思いをしたら、次回は後ろの座席を狙ってみて下さい。

タックル・仕掛け一覧

タックル・仕掛け一覧